新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的肺炎於2019年12月下旬開始在中國武漢流行,從那時開始,SARS-CoV-2就已經開始影響中國的大部分地區,同時也引起了全球的廣泛關注。截至2020年2月28日,中國確診患者人數達到78,959例,同時有2791例患者死亡。此前有研究表明,SARS-CoV-2與蝙蝠攜帶的SARS冠狀病毒(RaTG13)之間在基因組上相似度高達96.2%,而且SARS-

新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的肺炎於2019年12月下旬開始在中國武漢流行,從那時開始,SARS-CoV-2就已經開始影響中國的大部分地區,同時也引起了全球的廣泛關注。截至2020年2月28日,中國確診患者人數達到78,959例,同時有2791例患者死亡。此前有研究表明,SARS-CoV-2與蝙蝠攜帶的SARS冠狀病毒(RaTG13)之間在基因組上相似度高達96.2%,而且SARS-CoV-2與穿山甲所攜帶的冠狀病毒在進入宿主細胞與關鍵的刺突蛋白受體結合結構域結合模式上幾乎是一樣的。

SARS-CoV-2病毒的單倍型分析

圖片來源:Xiaolu Tang,et al. National Science Review,doi:10.1093/nsr/nwaa036

National Science Review

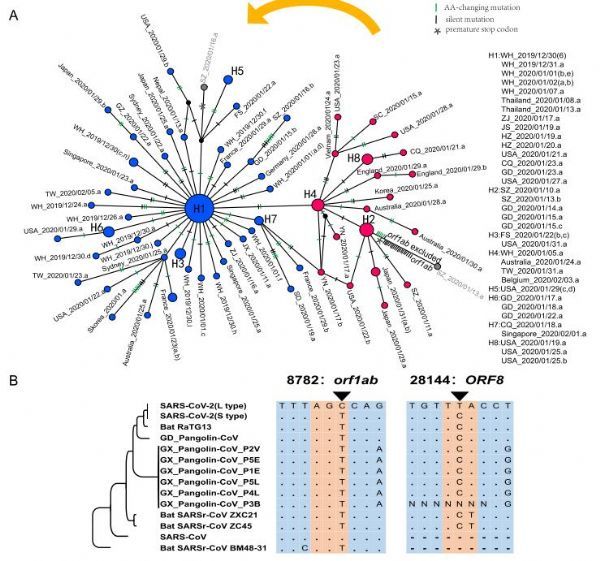

疫情進展到現在,很多人不禁都會擔心新型冠狀病毒是否已經發生突變,其突變後毒力是否會變得更強,這也是當前全球科學家們研究的重點之一;近日,一篇發表在中國科學院主辦的雜誌上題為“On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2”的研究報告中,來自北京大學和中國科學院上海巴斯德研究所等機構的科學家們通過研究對SARS-CoV-2進行了迄今為止最大規模的全基因組分子進化分析,他們發現,SARS-CoV-2目前已經進化出L和S兩個亞型,L亞型(70%)較S亞型(30%)更為普遍,且這兩種病毒亞型在地域分布及人群中的比例相差較大,研究人員推測,這兩種亞型的傳播能力、致病性或許也存在較大區別。

這項研究中,研究人員調查了SARS-CoV-2與其它相關冠狀病毒之間的分子進化差異,盡管基因組分析結果表明SARS-CoV-2更接近於冠狀病毒RaTG13,但其二者在中性位點上的差異要遠高於此前研究者的認識;本文中,研究者深入追蹤了SARS-CoV-2的中間自然宿主,通過對103個SARS-CoV-2毒株的基因組進行群體遺傳性分析,研究者發現,SARS-CoV-2已經進化成了兩個主要的亞型,即L型和S型,盡管L型相比S型更為普遍,且進化分析表明S型更有可能是SARS-CoV-2更古老的“版本”,研究人員認為,L型要比S型更具侵襲性且傳播能力更強。在103個SARS-CoV-2毒株中,其中101個毒株表現出了兩個SNPs(單核苷酸多態性)之間的完全連鎖特性,72株表現為“CT”單倍型(L型,T28,144位點位於亮氨酸(Leucine)密碼子中),29株表現為“TC”單倍型(S型,因為C28,144位點位於絲氨酸(Serine)密碼子中)。

由於非同義位點通常要比同義位點具有更強的負向選擇特性,因此在不分離兩類位點的情況下計算序列的差異性或許就會低估分子進化差異的程度;盡管SARS-CoV-2與RaTG13之間在總核苷酸上僅相差大約4%的比例,但這兩種病毒之間的基因組平均dS值(通常是一種中性代表)卻為0.17;值得注意的是,人類和黑猩猩之間的全基因組dS值為0.012,因此SARS-CoV-2與RaTG13之間的中性分子分散差異(遺傳距離)相當於人類和黑猩猩之間區別的14倍,相當於人類和獼猴之間的2倍;研究者表示,SARS-CoV-2和GD-穿山甲-CoV之間的基因組平均dS值為0.475,人類和小鼠之間為0.5,而SARS-CoV-2和GX穿山甲-CoV之間的dS值甚至更大,為0.722,他們認為,在追蹤SARS-CoV-2的起源和自然中間宿主時,我們或許應該考慮到中性進化位點的差異而不是所有核苷酸序列的差異。

當研究者進行分子進化和群體遺傳學研究分析後他們發現,在SARS-CoV-2和其它相關病毒進化的過程中,某些氨基酸的改變或許會受到自然選擇的影響,然而,負選擇似乎是作用於這些病毒的主要力量,有意思的是,研究人員從深圳一名患者(SZ_2020/01/13.a, GISAID ID: EPI_ISL_406592)機體中分離到的SARS-CoV-2在基因組8782和28144位點上均含有C堿基,其既不屬於L型也不屬於S型,值得注意的是,該菌株在orf1ab基因上存在一個終止增益突變,當其從祖輩單體型分化後會積累20個沉默突變和5個非同義突變,因此,該菌株orf1ab基因的破壞或許削弱了基因組序列的功能約束能力。研究人員從居住在韓國的患者(Skorea_2020/01.a, GISAID: EPI_ISL_411929)機體中分離到的病毒獲得了6個與SARS-CoV-2最常見的祖先不同的非同義突變,即orf1ab(M902I和T6891M), S (S221W), ORF3a (W128L和G251V)和E (L37H)。如果這些氨基酸位點的改變並非測序錯誤導致,那麼研究人員就能通過研究來分析這些突變是否會影響SARS-CoV-2的傳播和發病機製。

研究者認為,S型是祖先的(更古老),而L型則是由S型演變而來,有趣的是,通過位於8782 (orf1ab: T8517C,同義位點)和28144(ORF8: C251T, S84L)兩個位置緊密連接的SNPs就能夠清晰地定義S型和L型,然而目前研究人員並不清楚在人類或中間宿主機體中L型是否是從S型進化而來,以及是否L型要比S型更具侵襲性。編碼複製轉錄酶的orf1ab基因對於病毒基因組的複製和病毒的毒力至關重要,盡管該基因T8517C位點的突變並不會改變蛋白質的序列(其會將密碼子AGT(絲氨酸)改變為AGC(還是絲氨酸)),於是研究者推測,該突變可能會影響orf1ab基因的翻譯,因為其會首選AGT密碼子而不是AGC密碼子。ORF8則會促進ATF6基因的表達,ATF6是人類細胞中內質網的展開蛋白反應因子,為此,研究人員非常感興趣揭示ORF8中S84L AA的功能,以及在SARS-CoV-2致病過程中這兩種突變所產生的組合性效應。

最後研究者總結道,當他們對103個SARS-CoV-2毒株的基因組進行測序後發現,L型病毒或許並S型更具侵襲性且更易傳播擴散;當SARS-CoV-2爆發後,人為的幹預或許改變了L型和S型病毒的相對豐度,目前本文研究所分析的數據仍然非常有限,後期研究者還需要對大量數據進行更為深入的分析來更好地理解SARS-CoV-2的進化和流行病學機製;目前研究者們迫切需要將基因組學數據、流行病學數據和臨床患者的症狀圖表記錄等數據進行整合,進一步進行更為全麵的研究。(生物穀Bioon.com)

參考資料:

Xiaolu Tang,Changcheng Wu, Xiang Li, et al.On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2,National Science Review,03 March 2020, doi:10.1093/nsr/nwaa036

copyright©醫學論壇網 版權所有,未經許可不得複製、轉載或鏡像

京ICP證120392號 京公網安備110105007198 京ICP備10215607號-1 (京)網藥械信息備字(2022)第00160號