肺動脈高壓是一大類以肺動脈壓力進行性增高,伴或不伴有小肺動脈病變為特征的惡性肺血管疾病,往往可引起右心功能衰竭甚至死亡。歐美指南均以患者的臨床表現、運動能力、超聲心動圖、血液動力學參數、生化指標等預測變量,對肺動脈高壓進行預後評估。

肺動脈高壓是一大類以肺動脈壓力進行性增高,伴或不伴有小肺動脈病變為特征的惡性肺血管疾病,往往可引起右心功能衰竭甚至死亡。在前列環素等藥物應用前,肺動脈高壓患者預後極差,從被診斷至死亡的存活時間中位數僅2.8年,因此肺動脈高壓是一類嚴重威脅人類身心健康的常見疾病。

1951年Dresdale等首先提出了原發性和繼發性肺動脈高壓的概念,此後對肺動脈高壓的研究逐漸增多。1973年WHO主辦了第一屆原發性肺動脈高壓國際研討會。1998年WHO在法國Evian召開了第2次原發性肺動脈高壓國際研討會,製定了肺動脈高壓的臨床分類標準。2003年WHO在意大利威尼斯又舉行了第3次肺動脈高壓專家工作組會議,根據前幾年的研究成果以及對肺動脈高壓認識的深入,對分類標準做了進一步修改,並以“特發性肺動脈高壓”這一命名取代了“原發性肺動脈高壓”。

近十餘年來,隨著國內外對肺動脈高壓流行病學和發病機製、病理學及病理生理學研究的深入,診斷評價手段的不斷豐富以及大規模臨床研究結果的公布,特別是2008年WHO製定了第4次肺動脈高壓診斷和治療指南之後,美國和歐洲分別於2009年3月和8月相繼發表了《肺動脈高壓專家共識》和《肺動脈高壓診斷和治療指南》,2014年6月,美國胸科醫師學會又在線發布了成人肺動脈高壓藥物治療指南,2014年ESC會議也對肺動脈高壓進行了專題討論。這些診療指南和專家共識規範了臨床醫師的診療行為,顯著改善了肺動脈高壓患者的生活質量和預後。美國和歐洲在肺動脈高壓領域的指南各具特色。與美國指南比較,歐洲指南的最大特點是有關肺動脈高壓的診斷和治療均有建議類別和證據水平分級。

1 流行病學

既往研究對澳大利亞西部的阿瑪代爾及周邊地區所有居民采用超聲心動圖進行肺動脈高壓篩查,該地區的總人口數為165450人,男女比例1:1,平均年齡35歲。對篩查發現的肺動脈高壓患者進一步行病因學檢查,其中超聲心動圖估測肺動脈收縮壓>40mmHg定義為肺動脈高壓。結果顯示,肺動脈高壓患病率為326/10萬,左心疾病相關的肺動脈高壓最為常見(250/10萬),其中15例為肺動脈高壓,另外144例未發現明確病因。根據該研究結果,粗略估計全因肺動脈高壓患病率為0.3%。另一項類似的小規模人群研究顯示,肺動脈高壓總體患病率達6.6%,主要是因為包括較多年齡大的居民。因此,普通人群中肺動脈高壓總體患病率約為0.3%~6.0%。根據日本政府統計,肺動脈高壓患病率大約為15/百萬人群;法國報道肺動脈高壓患病率為10/百萬人群。

2 定義和分類

歐美指南均指出,確診肺動脈高壓需經右心導管證實:肺動脈平均壓(mPAP)在靜息狀態下≥25mmHg,介於20~25mmHg者為臨界肺動脈高壓。歐洲指南還指出,不支持運動狀態下mPAP>30mmHg作為肺動脈高壓的診斷標準,並依據肺動脈楔壓(pulPAWP)將肺動脈高壓分為毛細血管前性和毛細血管後性肺動脈高壓。

2008年Dana Point全球肺動脈高壓大會根據PAWP和跨肺壓差(TPG,TPG=mPAP-PAWP)進行分類。mPAP≥25mmHg,同時PAWP≤15mmHg,心排血量正常或下降定義為毛細血管前性肺動脈高壓;mPAP≥25mmHg,同時PAWP>15mmHg,心排血量正常或下降定義為毛細血管後性肺動脈高壓;在此基礎上,TPG≤12mmHg定義為被動性肺高血壓,TPG>12mmHg定義為反應性或不成比例性肺高血壓。2013年法國尼斯召開的全球第五屆肺動脈高壓大會對診斷標準略作修改。根據舒張壓差(DPG,DPG=肺動脈舒張壓-PAWP)進行肺動脈高壓分類。PAWP≤15mmHg、DPG≥10mmHg定義為毛細血管前性肺動脈高壓;PAWP>15mmHg、DPC<7mmHg定義為孤立性毛細血管後性肺動脈高壓:PAWP>15mmHg、DPG≥7mmHg定義為毛細血管前、後混合性肺動脈高壓。

根據病理、病理生理和治療策略將肺動脈高壓分為五大類。第一類包括特發性肺動脈高壓以及結締組織疾病、艾森曼格綜合征、肝髒疾病、HIV等疾病相關性肺動脈高壓;第二類左心疾病(瓣膜性心髒病、心肌病、缺血性心髒病等)相關性肺動脈高壓;第三類呼吸係統疾病或低氧相關性肺動脈高壓;第四類血栓或栓塞性肺動脈高壓;第五類混合性肺動脈高壓。但歐美指南在第一、四、五的分類上有所差別:(1)美國專家共識中“家族性動脈型肺動脈高壓”在歐洲指南以“可遺傳性肺動脈高壓”所替代。(2)歐洲指南將先天性心髒病患者體-肺循環分流相關的肺動脈高壓分別根據臨床和解剖-病理生理分類。(3)血吸蟲性肺動脈高壓在歐洲指南中歸於疾病相關性肺動脈高壓。(4)肺靜脈閉塞性疾病(PVOD)和肺毛細血管瘤病(PCH)在歐洲指南中作為特殊分類單列。(5)慢性血栓性肺動脈高壓(CTEPH)在歐洲指南中不再刻意劃分為近端和遠端肺動脈血栓栓塞。(6)美國專家共識中被劃分為第一類的甲狀腺疾病、糖原蓄積症、Gaucher's病、慢性骨髓增生性疾病、脾切除等疾病相關性肺動脈高壓,在歐洲指南中被劃入(5)。

3 診斷與鑒別診斷

歐美指南均支持右心導管檢查用於確診肺動脈高壓患者,考慮可能口服鈣通道阻滯劑(CCB)治療的患者還應行急性肺血管擴張試驗。美國專家共識中評估可疑肺動脈高壓患者,推薦最合適的初始檢查是超聲心動圖,歐洲指南則進一步提示肺動脈高壓可能性較大的超聲心動圖標準:三尖瓣反流速度>3.4m/s,肺動脈收縮壓>50mmHg。歐洲指南還建議:所有肺動脈高壓患者均可

進行高分辨CT檢查;對於不能解釋的肺動脈高壓患者為排除CTEPH,建議做肺灌注通氣顯像;所有肺動脈高壓患者需要進行常規生化、血液學、免疫學和甲狀腺功能檢查以區分特異性相關疾病;腹部超聲檢查用於篩查門脈性肺動脈高壓患者;不建議對肺動脈高壓患者進行開胸或胸腔鏡肺活檢。總之,歐洲指南關於肺動脈高壓的診斷更為簡化:首先確定是否為最常見的第二類和第三類肺動脈高壓,然後鑒定是否為第四類CTEPH,最後診斷第一類並區分各亞類,以及診斷少見的第五類。

肺動脈高壓的鑒別診斷非常重要,因為其決定了治療策略的選擇和預後。肺動脈高壓相關病因對於鑒別診斷非常有用。經過病史采集、體檢及超聲心動圖檢查,明確鑒別診斷的相關線索。超聲心動圖通常可診斷肺動脈高壓並確定其病因,大部分左心疾病相關的肺動脈高壓,即第二大類,可通過超聲心動圖明確。然後進行X線胸片、心電圖、動脈血氣分析、肺功能(包括一氧化碳彌散功能)、胸部CT等檢查,從而判斷是否屬於肺部疾病導致的肺動脈高壓(第三大類)。當肺部疾病排除後,可進行肺通氣-灌注顯像以排除CTEPH,即第四大類。在進行治療決策前,必須進行肺動脈造影及右心導管檢查。如果排除了第二、三和四類肺高血壓,則診斷為第一大類肺動脈高壓。

以下方法可以評估肺動脈高壓的嚴重程度:(1)常規右心導管檢查:常用穿刺路徑包括股靜脈、頸內靜脈或肱靜脈。有時由於股靜脈和肱靜脈離心髒相對較遠,插入右心導管存在一定困難,采用頸內靜脈可更方便、更容易進入肺動脈,也利於術後早期下床活動。通過右心導管檢查獲得的血液動力學測量值是診斷的金標準,也是評估肺高血壓嚴重程度的指標,可明確肺動脈高壓的原因。血液動力學參數包括肺動脈氧飽和度、平均右心房壓、心輸出量、肺血管阻力以及肺動脈壓均為預後相關指標,而且相關研究提示動脈氧飽和度下降、體循環收縮壓下降都是評價預後的良好指標。(2)急性肺血管擴張試驗:對於肺動脈高壓患者,右心導管檢查時應行急性肺血管擴張試驗以明確是否存在CCB陽性患者,這類患者服用CCB預後良好,存活時間均在5年以上。既往報道所有肺動脈高壓患者中急性肺血管擴張試驗陽性率為5%~10%,但在日本陽性患者罕見。(3)B型腦鈉肽(BNP)和尿酸:BNP—直作為左心衰竭的生化標記物,但是肺動脈高壓患者存在右心室超負荷時BNP和尿酸也會升高,因此通過檢測BNP和尿酸可預測患者預後,可反映血液動力學異常情況(右心室負荷過重)。(4)MRI和三維超聲檢查:可準確計算右心室容積和射血分數,提供更好的預後信息。(5)骨形成蛋白II型受體(BMPR II):特發性肺動脈高壓患者存在基因突變,約6%有遺傳特性,2000多個基因異常與BMPR II基因突變有關。

4 治療策略

歐美指南均強調一般措施和基礎治療的重要性。在抗凝藥物治療的標準略有差異:美國專家共識推薦對特發性肺動脈高壓患者使用華法林,將國際標準化比值(INR)設定為1.5~2.5,對於疾病相關性肺動脈高壓患者僅推薦在疾病晚期階段進行抗凝治療;歐洲指南推薦對特發性肺動脈高壓、可遺傳性肺動脈高壓、藥物相關性肺動脈高壓和疾病相關性肺動脈高壓患者使用華法林,INR設定在2.0~3.0。

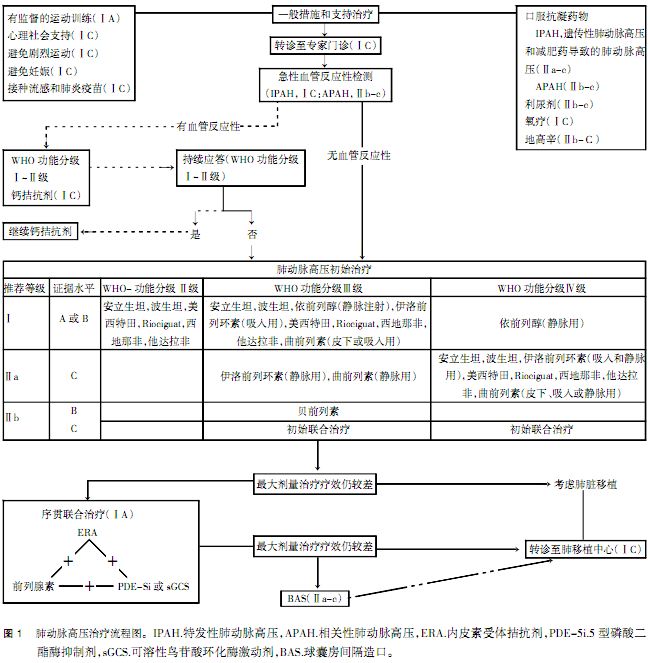

歐美指南均強調CCB僅適用於急性肺血管擴張試驗呈陽性應答的患者。對於急性肺血管擴張試驗陰性患者:(1)美國指南根據肺動脈高壓危險度評估來決定患者的治療策略。低危患者推薦的一線治療為內皮素受體拮抗劑或5型磷酸二酷酶抑製劑,高危患者推薦的一線治療為持續靜脈注射依前列醇或曲前列素。(2)歐洲指南根據WHO肺動脈高壓功能分級決定治療策略:II級患者推薦內皮素受體拮抗劑或5型磷酸二酷酶抑製劑治療;III級患者推薦內皮素受體拮抗劑或5型磷酸二酷酶抑製劑或前列環素類似物治療;IV級患者推薦的一線治療為持續靜注依前列醇。(3)單一藥物治療效不佳,考慮聯合治療。(4)肺移植和(或)房間隔造口術可用於雖經最佳藥物治療但病情仍持續進展的患者(圖1)。

(點擊圖片查看大圖)

肺動脈高壓需根據分類進行治療。目前的肺動脈高壓治療流程可分為三大步驟:(1)包括康複、運動訓練、心理支持、避免妊娠、接種疫苗等一般措施,抗凝、利尿、強心和給氧等支持治療,急性肺血管擴張試驗陽性者長期CCB治療;(2)肺動脈高壓初始治療,包括所有國家批準上市的肺動脈高壓治療藥物(3)觀察初始治療的臨床應答情況,如效果不佳,考慮聯合用藥或介入治療,包括球囊房間隔造口和肺移植等。

4.1 肺動脈高壓

(1)一般治療:限製爬山、跑步等類似活動。女性患者需嚴格避孕,因為妊娠可增加患者病死率、加重病情。出現右心衰竭時可加用利尿劑和(或)強心藥,如地高辛、多巴酚丁胺。出現明顯缺氧時需吸氧。抗凝藥物可有效改善預後,如華法林,但目前認為與肺血管擴張劑同時使用可能有害,屬於相對禁忌。

(2)新型肺血管擴張劑:目前有3大類針對不同作用途徑的肺血管擴張劑:①前列環素類藥物(依前列醇、長效貝前列素),通過中心靜脈持續輸注,是目前最有效的藥物,但在藥物輸注方麵需特別護理,且價格昂貴。最新研發的NS-304、PCI2受體激動劑臨床研究已完成,很快將在全球推廣。②內皮素受體拮抗劑(波生坦、安立生坦),研究表明,波生坦可有效改善肺動脈高壓患者的運動耐量和預後,常見不良反應有肝功能異常、白細胞和血小板減少等,並且存在較多的藥物間相互作用。安立生坦為選擇性內皮素受體A拮抗劑,不良反應較少,偶可引起水腫或間質性肺炎加重。③5型磷酸二酷酶抑製劑(西地那非、他達拉非)可減少一氧化氮(NO)的分解,改善活動耐量、血液動力學指標及其預後,最早因治療男性勃起功能障礙而聞名,而其除了分布於睾丸血管外,肺血管分布也非常豐富。利奧西呱(Riociguat)是最新研發的一類鳥苷酸環化酶激動劑,相關臨床試驗已完成,在西方國家已上市,很快將在我國上市。

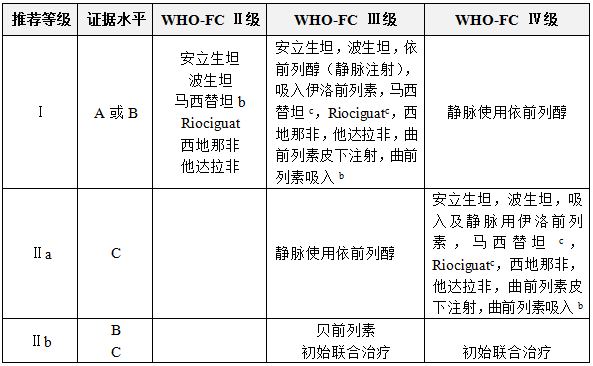

(3)藥物的使用方法:當單個藥物無法有效改善症狀和(或)血液動力學時,建議加用另一種藥物,即啟動聯合治療,該治療策略稱為序貫聯合治療。初始聯合治療指一開始就使用一種以上的血管擴張劑,即以最大的效應開始使用,但要注意血壓下降等不良反應。各類藥物的臨床證據水平及推薦等級詳見表1。

表1 2013年法國尼斯第五屆全國肺高壓大會已批準使用的藥物

注:a.基於心功能分級的證據水平,來自大多數的研究人群;b.僅美國批準;c.尚未批準;WHO-FC:WHO肺動脈高壓功能分級

4.2 左心疾病和肺部疾病相關性肺動脈高壓

基本的治療策略是治療原發疾病和誘發因素。

4.3 CTEPH

(1)藥物治療:以上所提及的肺血管擴張劑可緩解此類患者症狀和預後。血栓栓塞性狹窄和較大肺動脈阻塞可導致繼發性肺動脈病變,如小肺動脈血管壁增厚,這些血管擴張劑對肺血管異常病變的治療有效。(2)肺動脈內膜剝脫術:將增厚的肺動脈內膜剝除,像大多數心髒病手術一樣需要使用體外循環和超低溫冷卻技術,技術要求高。該手術最先於1980年在美國開始應用,目前全世界包括東南亞都能開展此種手術。

(3)球囊血管成形術:該技術最早於20世紀初期在美國開展,但頻繁出現嚴重不良反應而被摒棄。20世紀後期日本更新了此項技術,更新的技術和策略減少了致命並發症,使這項以導管為基礎、創傷性較小的治療技術效果與肺動脈內膜剝脫術相當。

4.4 特殊類型的肺動脈高壓

(1)兒童肺動脈高壓:先天性心髒病相關性或特發性丨可遺傳性肺動脈高壓為主,預後差,暈厥多見,猝死常發生在右心衰竭出現前。診斷和治療可借鑒成人的方法,確診同樣依靠右心導管檢查並應進行血管擴張試驗。

(2)先天性心髒病相關性肺動脈高壓:波生坦可用於who肺功能m級的艾森曼格綜合征患者;若無或僅有輕度咯血,抗凝藥物可用於有肺栓塞和心力衰竭的患者;氧療能增加動脈血氧飽和度並改善症狀;CCB不建議用於艾森曼格綜合征患者;對藥物治療無反應的患者可選擇心肺移植術。

(3)結締組織病相關性肺動脈高壓:有相應症狀的結締組織病應進行超聲心動圖檢查以篩查肺動脈高壓;懷疑有肺動脈高壓且需要特異性藥物治療者,應行右心導管檢查;治療同特發性肺動脈高壓,可予抗凝治療。

(4)門脈高壓相關性肺動脈高壓:有相應症狀的肝病患者或需肝移植者應行超聲心動圖檢查以篩查肺動脈高壓;所有肺動脈收縮壓增高的患者均應行右心導管檢查,具有較高的心排血量和較低的肺血管阻力,預後似乎更好;治療同特發性肺動脈高壓,但要考慮並存疾病,不推薦抗凝治療。

(5)HIV感染相關性肺動脈高壓:HIV感染者出現無法解釋的呼吸困難時需進行超聲心動圖檢測以明確是否有肺動脈高壓;治療同特發性肺動脈高壓,不推薦抗凝治療。

5 隨訪與預後

歐美指南均建議肺動脈高壓患者定期隨訪。評估內容包括臨床評估(WHO肺動脈高壓功能分級和心電圖)、運動耐量(6min步行試驗距離或心肺運動試驗)、B型腦鈉肽(BNP)或N末端B型腦鈉肽(NT-BNP)、超聲心動圖和右心導管檢查。穩定者每3~6個月隨訪1次,不穩定或聯合治療的患者每1~3個月隨訪1次。肺動脈高壓患者最好每年進行1次右心導管檢查。相比特發性肺動脈高壓,PVOD以男性為主且預後更差。綜合分析臨床表現、體格檢查和影像學檢查可判斷是否有PVOD的高度可能性,肺活檢是診斷的金標準。

歐美指南均以患者的臨床表現、運動能力、超聲心動圖、血液動力學參數、生化指標等預測變量,對肺動脈高壓進行預後評估。此外,歐洲指南根據預測變量,將患者的病情和狀態分為“病情穩定且狀態滿意”、“病情穩定但狀態欠滿意”和“病情不穩定且惡化”三類,並對下一步治療提出建議。

6 歐美指南對我國肺動脈高壓診療的啟示

基於2003年WHO肺高壓診治指南,我國於2007年公布了《中國肺動脈高壓診斷與治療專家共識》,對提高我國臨床醫師肺動脈高壓的診斷意識及整體診治水平發揮了重要作用。歐美指南中更新的內容及近年來我國公布的肺動脈高壓診斷和治療臨床研究結果均提示,有必要及時更新我國對於肺動脈高壓診療的指南文件,用於指導臨床實踐。因此,中華醫學會心血管病分會肺血管病學組相關專家和《中華心血管病雜誌》組織國內肺高壓領域專家於2010年參考上述最新指南及根據自身特色,對我國關於肺動脈高壓的指南文件進行了修訂和更新。

雖然2009年和2014年版歐美指南無疑是這一領域的最新推薦文件,對指導我國肺動脈高壓的防治工作有所裨益,但我們在學習和應用歐美指南時也應注意以下幾點:(1)美國指南是以專家共識形式出版,而歐洲指南的證據水平大多為C級,即這些推薦的主要依據是專家的共識、小規模研究和注冊研究,缺少恰當的大規模前瞻性隨機對照研究,循證醫學證據不是特別充分。(2)歐美指南大多基於西方人群的研究,這些結論是否適合中國人群仍不清楚。我們期待更多以中國人為目標人群的研究發表。(3)由於中國的人口基數大且先天性心髒病的發病率高,各種肺動脈高壓患者在我國也是一個龐大的人群。自1998年以來,肺動脈高壓的治療方案變得越來越複雜,如果完全照搬歐美指南,肺動脈高壓的診治費用將是沉重的醫療負擔。結合我國的實際情況,如何選擇成本-效益比最佳的診療策略是一個漫長而艱巨的探索過程。

copyright©醫學論壇網 版權所有,未經許可不得複製、轉載或鏡像

京ICP證120392號 京公網安備110105007198 京ICP備10215607號-1 (京)網藥械信息備字(2022)第00160號